対応!

詳細なご相談内容がある方

対応!

詳細なご相談内容がある方

「このまま定年まで勤め上げて、本当に満足できるだろうか?」

「退職後、自分の経験を活かして何かできないか…?」

こうした想いを抱える消防士・救命士の方は年々増えています。

その中で、近年注目されているのが「民間救急」という働き方です。

公務員時代に培ったスキルや信頼性を活かしながら、地域社会に貢献できる仕事として、第二のキャリアに選ぶ人が増加中です。

ただし、民間救急は「救急車の代わり」ではなく、届け出・装備・連携体制などが求められる専門事業。

興味はあっても、

…という声も多く聞かれます。

このコラムでは、消防職13年の経験を持つ筆者が、

民間救急の開業までの流れ・必要な設備・収益構造などを実例ベースで丁寧に解説します。

独立開業という選択肢を現実的に考えている方は、ぜひ最後までご覧ください。

民間救急とは、病気やけがなどで移動が必要な方に対し、専用車両と医療スタッフが付き添って搬送するサービスです。

119番で呼ぶ救急車とは異なり、緊急性は低いが医療的なサポートが必要な搬送を担っています。

最近では、病院から病院、病院から施設、自宅から病院など、さまざまな搬送ニーズが増えており、公務員経験者のセカンドキャリアとしても注目されています。

消防職や救命士としての経験は、まさにこの仕事にぴったり。現場理解・判断力・ご家族への説明力など、多くのスキルがそのまま活かせるため、地域で安心される事業としても期待されています。

民間救急を開業するには、「ただ車両を用意すればよい」というわけではありません。

事業として運営するには、各自治体の基準を満たす必要があり、特に以下の3点が大きなポイントになります。

自治体ごとに手続きや認定条件に違いがあるため、開業を考えたらまず「所轄の消防署」に相談するのが第一歩です。

また、保健所や医療機関との連携体制も、地域に根ざした信頼づくりには欠かせません。

民間救急は、「患者搬送」という公共性の高い事業でありながら、しっかりとした収益モデルが存在します。

収入源の多くは「搬送料金」ですが、それだけではありません。実際には以下のような複数の収益ポイントが存在します。

特に長距離搬送や精神科搬送は単価が高く、1件あたり5万〜15万円以上の収益となるケースも少なくありません。

また、地域によっては同業他社が少なく、競合優位性を築きやすいのもこの業界の特徴です。

民間救急を開業するまでには、いくつかのステップを段階的に踏んでいく必要があります。

設備や車両、人員体制を整えるだけでなく、所轄の消防や保健所との調整も欠かせません。

下記の表は、実際にSun Roadでも採用している「開業スケジュール」の一例です。

おおよその目安として、準備から開業までに必要な期間は「3ヶ月〜6ヶ月程度」。

行政手続きに時間がかかることもあるため、早めの準備がおすすめです。

| 時期の目安 | やること | ポイント・備考 |

|---|---|---|

| 1ヶ月目 | 市場調査・所轄消防に相談 | 自治体ごとに条件が異なるため、早めに相談を |

| 2ヶ月目 | 車両・装備の準備、人材確保 | 車両選定は地域の道路環境にも配慮する |

| 3ヶ月目 | 搬送事業者認定の申請 | 書類審査・実地確認がある場合あり |

| 4ヶ月目〜 | 営業開始・地域医療機関との連携 | 搬送実績が積み上がると紹介が増えていく |

民間救急の開業を考える方にとって、ありがちな「落とし穴」はあらかじめ知っておくことが重要です。

多くの失敗は「準備不足」「制度理解の甘さ」「マーケティング軽視」に起因しています。

逆に言えば、これらを事前に把握し、対策しておけばスムーズな立ち上げが可能です。

以下に、よくある失敗パターンとその回避ポイントをチェックリスト形式でまとめました。

「民間救急を始めたいけど、一人で全てを準備するのは不安…」

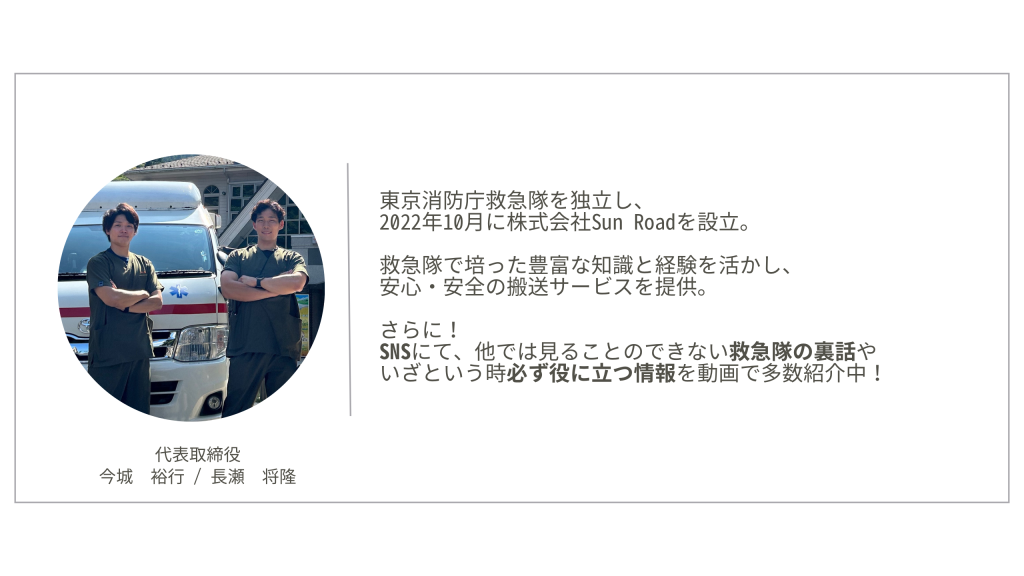

そんな声に応えるために、Sun Roadでは元消防士・救命士による「民間救急の開業支援サービス」を提供しています。

単なるマニュアル提供ではなく、現場を熟知した実務経験者が、あなたの地域・状況に合わせて具体的な支援を行います。

特に以下のような内容をサポートしており、すでに開業を成功させたパートナーも複数存在します。

民間救急の開業は、決して簡単ではありませんが、元消防士や救命士にとっては非常に相性の良い事業です。

これらを強みにできるからこそ、地域の搬送ニーズに応えながら、しっかりと収益化も目指すことができます。

「第二のキャリア」として、または「地域貢献をしたい」という想いの延長として、

民間救急という選択肢をぜひ前向きに検討してみてください。

Sun Roadでは、あなたの挑戦を全力でサポートいたします。

まずはお気軽にご相談ください。

精神疾患搬送や長距離搬送など、患者様の状態に応じた搬送のご予約・ご相談を承ります。

詳細なことが決定していない場合でも、まずはお気軽にご相談ください。

お急ぎの方は、お電話でのご予約も可能です。

電話が難しい方はこちら